-

Сведения об образовательной организации

- Основные сведения

- Структура и органы управления образовательной организации

- Документы

- Образование

- Образовательные стандарты и требования

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

- Стипендии и меры поддержки обучающихся

- Платные образовательные услуги

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

- Международное сотрудничество

- Доступная среда

- Организация питания в образовательной организации

- Обучающимся

- Родителям

- Педагогам

- Методические материалы

- Объявления

- Календарь мероприятий

- Педагогический состав

- Опросы

- Школьный музей

- Школьная библиотека

- Поисковый отряд "Памяти РАУ"

- Независимая оценка качества образования

- Информационная безопасность

- Попечительский совет

-

Дистанционное обучение

- Дистанционное обучение

- Приказы, нормативные акты

- Учебно-воспитательная работа с применением дистанционных технологий

- Режим проведения уроков-консультаций для учащихся на период обучения с применением дистанционных технологий

- Интернет-ресурсы, рекомендованные для организации дистанционного обучения

- Психолого-педагогическая поддержка

- КДМОО "ДОНЦЫ"

- ОГЭ

-

Горячее питание

- Горячее питание

- 1. Бесплатное горячее питание для 1-4 классов

- 2. Льготное питание

- 3. Меню

- 4. Родительский контроль

- 5. Горячие линии

- 6. Форма обратной связи

- 7. Часто задаваемые вопросы родителей по питанию и ответы на них

- 8. Муниципальный порядок обеспечения питанием обучающихся

- 9. Программа производственного контроля

- 10. Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в оо, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих пищевые продукты и продовольственное сырьё в оо

- Управляющий совет

- Социально-психолого-педагогическая служба

- Центр «Точка роста»

- Функциональная грамотность

- Дорожная безопасность

- Школьный профсоюз

- Наставничество

- ФГОС-2022

- ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ПАМЯТИ РАУ"

- Разговоры о важном

- Билет в будущее

- Школьный детско-юношеский театр "Курень"

- Центр детских инициатив

- Штаб воспитательной работы

- Большая перемена

- Снижение бюрократической нагрузки на педагогических работников

- «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)

- ВСОШ

Организационно-методическая, консультационная работа с РОДИТЕЛЯМИ

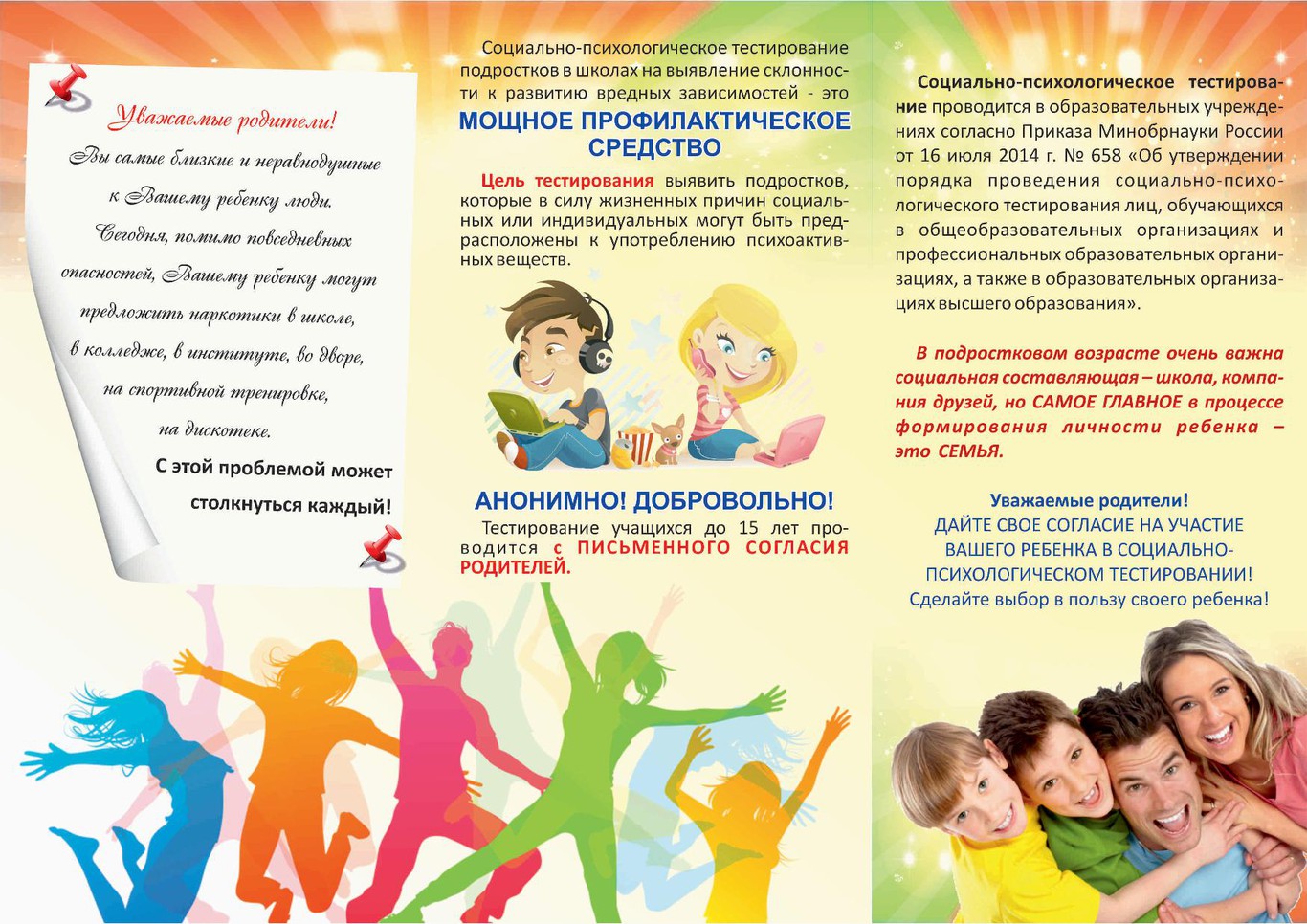

Уважаемые Родители!

Вы знаете, что в нашей школе с целью профилактики употребления ПАВ (психоактивных веществ) и регулярно проводятся мероприятия (классные часы, спортивные мероприятия, конкурсы, фестивали, раздаются памятки и т.д.), направленные на формирование осознанного отрицательного отношения к вредным привычкам и формированию осознанного положительного отношения к здоровому образу жизни. С детьми проводятся беседы и опросы-диагностики.

Одним из таких опросов – добровольное анонимное социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) обучающихся с 13-ти летнего возраста (начиная с 7 класса) в общеобразовательных организациях.

Тестирование проходит онлайн и включает в себя ряд вопросов, направленных на выявление ФАКТОРОВ риска (отношения с родителями, со сверстниками, склонность к экстриму, уровень ведомости).

Перед тестированием с законных представителей собираются согласия. Без согласия от законных представителей, ребёнок принимать участие в социально-психологической тестирование не может.

Нормативно-правовое обеспечение социально психологического тестирования обучающихся образовательных организаций в субъектах Российской Федерации

Согласно статье 53.4. Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» (№ 3-ФЗ от 08.01.1998 г.) раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, которая включает в себя:

1. социально - психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования;

2. профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования.

Оценка вероятности вовлечения в аддиктивное поведение строится на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых, выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение.

Факторы риска – социально-психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение. Анализируются на 2 уровнях:

- качества и условия, регулирующие взаимоотношения личности и социума

- качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения:

▪ потребность в одобрении

▪ склонность к риску (опасности)

▪ принятие асоциальных установок социума

▪ импульсивность

▪ подверженность влиянию группы

▪ тревожность

▪ наркопотребление в социальном окружении

▪ фрустрация

Факторы защиты (протективные факторы) - обстоятельства, повышающие социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска:

▪ принятие родителями,

▪ принятие одноклассниками,

▪ социальная активность,

▪ самоконтроль поведения,

▪ самоэффективность.

Социально-психологическое тестирование является диагностическим компонентом воспитательной деятельности образовательной организации. Полученные результаты определяют направленность и содержание профилактической работы с обучающимися, позволяют оказывать обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь. На основании результатов методики (которые выдаются обезличенные) для обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение рекомендуется разрабатывать групповые профилактические программы.

В профилактической работе с обучающимися самое важное и наиболее значительное место занимает отношение родителей (законных представителей) обучающихся к профилактическим мероприятиям и программам, реализуемым в образовательной среде, в том числе направленным на предотвращение раннего вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Для определения отношения к профилактической работе и уровня информированности законных представителей о

работе образовательных организаций в сфере профилактики незаконного

потребления несовершеннолетними психоактивных веществ (далее – ПАВ) ФГБУ

«Центр защиты прав и интересов детей» с 2020 года проводится тематический

онлайн-опрос, в котором по данным организаторов в Южном федеральном округе

приняли участие 150,7 тысяч родителей, из них только 569 человек из Ростовской

области.

Уважаемые Родители, приглашаем Вас принять участие в опросе.

Ссылка на опрос. – www.опрос-родителей-о-пав.рф. Каждому участнику сразу формируется электронный сертификат за участие, который можно скачать и распечатать.

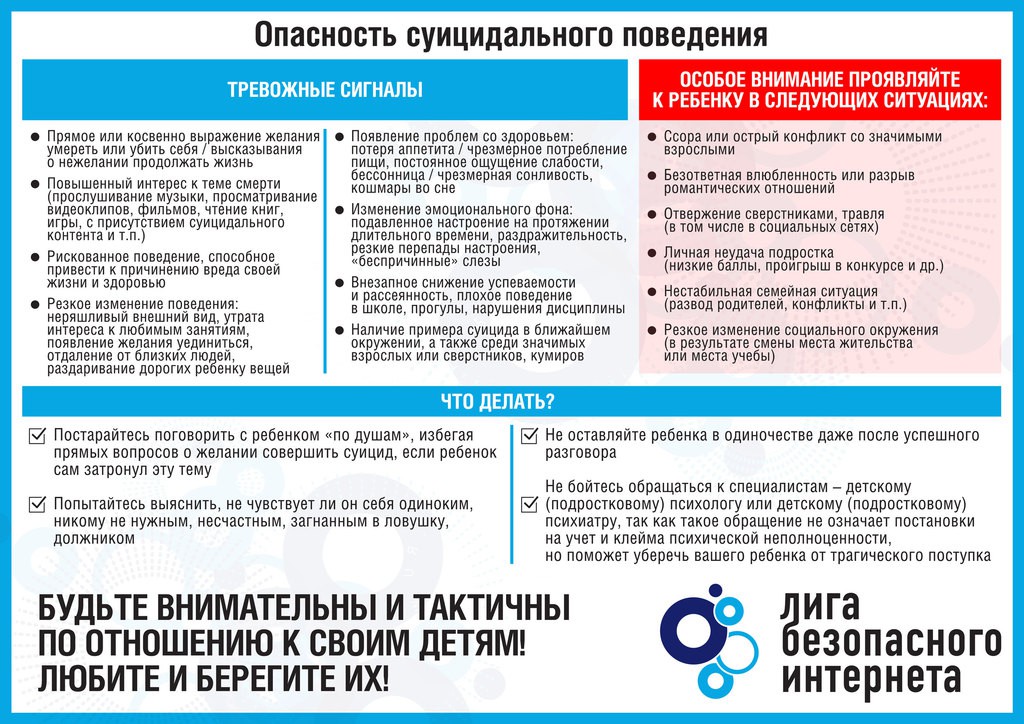

Видео лекция о проблеме подросткового суицида.

ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД. ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ЕГО ПРЕДОТВРАТИТЬ? (PPTX, 8.48 Мб.)

Памятка для родителей первоклассников

Поход ребенка в школу - важный этап в жизни семьи. Да-да, это касается всех, а не только того, кто идет в школу, а значит, и готовиться, и проходить все сложности адаптации надо вместе.

Итак, что же такое адаптация к школе и как сделать ее наиболее гладкой?

Адаптация - это приспособление, приспособление к новым условиям внешнего мира. А мир в первом классе меняется изрядно. Начинается учеба с массой информации, которую надо освоить, навыками, которыми надо овладеть, правилами, которым надо научиться следовать и новыми людьми, с которыми надо наладить отношения. Таким образом адаптация проходит в трех сферах:

1. Академическая (учебная) адаптация. Сюда входит все, что касается непосредственно обучения: познавательная активность на уроке, правила поведения в классе, принятие требований учителя, ритм работы и так далее

2. Социальная адаптация. Это все то, что касается именно отношений в классе, как ребенок вписывается в группу детей, как решает возникающие проблемы и так далее.

3. Личностная адаптация касается изменившегося статуса ребенка и его принятия этого статуса, своей новой роли, себя как ученика.

Чтобы обучать и воспитывать ребенка, а воспитание дошкольника - это суть обучения его в домашней школе жизни, мало представлять себе, чему бы хотите его научить. Необходимо вникнуть в душевный мир ребенка, понять его способ мышления, его взгляд на вещи. Этот процесс сложен и индивидуален. Здесь трудно дать какие-либо рекомендации. Нужно постараться добиться, чтобы уход за ребенком и его воспитание не напоминало бесцельную суету.

Чтобы уберечь вас от некоторых, к сожалению, очень распространенных ошибок, мы хотим предложить вам несколько советов. Прочтя их, подумайте, какие для вас и вашей семьи наиболее актуальны. Попробуйте выполнять хотя бы их. Если вам удастся разумно организовать жизнь вашего ребенка, это облегчит вам взаимное познание, убережет от многих неприятностей в будущем и подарит часы общения с близким человеком. Итак, некоторые практические рекомендации.

1. Будите своего ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже если вчера предупреждали.

2. Не торопите. Умение расчитывать время - ваша задача, и если это плохо удается, это не вина ребенка.

3. Не отправляйте ребенка в школу без завтрака: до школьного завтрака ему придется много поработать.

4. Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая: «смотри не балуйся», «веди себя хорошо», «чтобы сегодня не было плохих отметок»и т.д. Пожелайте ребенку удачи, подбодрите, найдите несколько ласковых слов - у него впереди трудный день.

5. Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?» . Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы сами чувствуете себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения с людьми). Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте - это не займет много времени.

6. Если видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и расскажет все сам.

7. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку, постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил без ребенка. Кстати, всегда не лишне выслушать «обе стороны» и не торопиться с выводами.

8. После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо два-три часа отдыха (а в первом классе хорошо бы часа полтора поспать) для восстановления сил. Лучшее время для приготовления уроков с 15 до 17 часов.

9. Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20 минут занятий необходимы 10-15 минутные «переменки». Лучше, если они будут подвижными.

10. Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте возможность ребенку работать самому. Но уж если нужна ваша помощь, наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка («не волнуйся, все получится», «давай разберемся вместе», «я тебе помогу»), похвала (даже если не очень получается) необходимы.

11. В общении с ребенком старайтесь избегать условий: «если ты сделаешь,то..», порой условия становятся невыполнимыми вне зависимости от ребенка и вы можете оказаться в очень сложной ситуации.

12. Найдите в течение дня хоты бы полчаса, когда вы будете принадлежать только ребенку, не отвлекайтесь на домашние заботы, телевизор, общение с другими членами семьи. В этот момент важнее всего его дела, заботы, радости и неудами.

13. Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребенком, свои разногласия по поводу педагогической тактики решайте без ребенка. Если что-то не получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом. Не считайте лишней литературу для родителей, там вы найдете много полезного.

14. Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работоспособность. Это первые 4-6 недель для первоклассников; 3-4 недели для учащихся 2-4 классов; конец второй четверти; первая неделя после зимних каникул; середина третьей четверти. В эти периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребенка.

15. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, плохое состояние. Чаще всего это объективные показатели трудности учебы.

16. Учтите, что даже «совсем большие» дети (мы часто говорим «ты уже большой» 7-8 летнему ребенку) очень любят сказку перед сном, песенку и ласковое поглаживание. Все это успокаивает их, помогает снять напряжение, накопившееся за день, спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не выяснять отношения, не обсуждать завтрашнюю контрольную и т.п.

Завтра новый день, и вы должны сделать все, чтобы он был спокойным, добрым и радостным. При желании можно прожить его без нервотрепки и нотаций.

Рекомендации родителям пятиклассников

• Первое условие школьного успеха пятиклассника - безусловное принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться.

• Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. Неформальное общение со своим ребенком после прошедшего школьного дня.

• Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят после школы.

• Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников),

• Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические наказания.

• Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу, быстро теряют к нему интерес, если чувствуют со стороны взрослых и сверстников насилие, сарказм и жестокость.

• Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация обоснованного контроля за его учебной деятельностью.

• Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование достижений ребенка.

• Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка.

Формирование у ребенка уверенности в себе

Одно из наиболее эффективных средств воспитания уверенности в себе состоит в том, чтобы научить ребенка методам компенсации воздействий, неблагоприятных для его самолюбия. Компенсации можно добиться, если уравновесить потери, вызванные недостаточными способностями ребенка, за счет его сильных сторон. Задача родителей - помочь ребенку обнаружить в себе эти сильные стороны и научить его пользоваться ими, причем так, чтобы они приносили ему удовлетворение. Проблема компенсации подводит нас к очень важной мысли, которую нужно хорошо усвоить. Осознание собственных недостатков может разрушить и парализовать личность, однако может и наоборот, дать ей огромный эмоциональный заряд, который будет способствовать достижению успеха в самых разных сферах. Помните, что в одной и той же кипящей воде морковь делается мягкой, а яйцо варится вкрутую. У человека все зависит от индивидуальной реакции на обстоятельства, вызывающие порой стрессовое состояние.

Вопрос в следующем: сломается ли ваша дочь под грузом ощущений своей неполноценности или сумеет использовать свои эмоциональные силы, чтобы собрать всю свою инициативу, направив ее на достижения в тех сферах жизни, в которых она сильна? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько успешно вы выберете направление поиска, чтобы, овладев конкретным мастерством, она смогла бы компенсировать свои неудачи. Может быть, такой сферой для нее станет музыка? Она спасает многих людей. Может быть, девочка сумеет развить в себе художественный талант или станет культивировать технические навыки? А вдруг она научится готовить вкусные блюда или разводить кроликов для развлечения, чтобы к тому же немного подзаработать? Независимо от ее выбора, ключевой момент в этой ситуации состоит в немедленном начале любого из этих дел. Причем чем раньше, тем лучше! Нет ничего более рискованного, чем предоставить подростку возможность "плавать по штормовому морю подросткового периода", не вооружив его навыками и знаниями различных способов компенсации внешних неудач и разочарований. Если ваша дочь окажется без такой защиты, то ее собственное "я" будет подавлено. Тогда она не сможет сказать: "Возможно, я не самая популярная личность в школе, зато я лучше всех играю на трубе в оркестре!" Основным источником утверждения чувства собственного достоинства для вашей девочки будет признание ее успеха другими детьми. Однако их любовь, как известно, так переменчива!

Размышления, которые могли бы возникнуть у человека, решившего развить в себе способности компенсации, можно представить в следующем виде.

"Я не хочу, чтобы меня утопили в море моих ощущений неполноценности. Я смогу добиться своего соответствия требованиям жизни, если как следует поработаю и достигну успеха в избранном деле. Поэтому мне необходимо использовать всю свою энергию, чтобы научиться хорошо играть в баскетбол (или рисовать, или шить, или разбираться в политике, или закончить школу, или ухаживать за садом, или хорошо справляться с домашними обязанностями, или научиться торговать)". А маленький ребенок мог бы решить хорошо учиться в школе (играть на фортепиано или в футбол).

Подобная форма компенсации обеспечивает человека внутренней энергией, достаточной для достижения успеха на любом избранном поприще. В известном исследовании Виктора и Милдред Гертцелей "Истоки выдающихся успехов" изучались условия, в которых прошли детские годы четырехсот человек, добившихся в жизни больших успехов. Все эти люди были личностями, достигшими вершины на своем поприще. Это были мужчины и женщины, признанные блестящими, выдающимися людьми в своей сфере деятельности. Среди них были У.Черчилль, М.Ганди, Ф.Рузвельт, А.Швейцер, А.Эйнштейн, З.Фрейд и другие. Интенсивное исследование обстоятельств их жизни в семье в раннем возрасте принесло некоторые удивительные открытия.

1. Три четверти из них в детстве испытали невзгоды. Одни из-за бедности или распада семьи, других отвергли родители, некоторых в семье подавляли, унижали, мучили излишней требовательностью. У одних в семье постоянно менялось финансовое положение - от прекрасного до бедственного. Другие страдали из-за своих физических недостатков или из-за недовольства родителей, вызванного неудачами в школе, а также в иных сферах жизни.

2. Из восьмидесяти пяти писателей, работавших в жанре приключенческой литературы или в драматургии, семьдесят четыре человека вышли из семей, в которых еще в детском возрасте им пришлось познать напряженные человеческие драмы, разыгрывавшиеся между их родителями. Среди двадцати поэтов подобные впечатления из детства вынесли шестнадцать.

3. Четверть из числа исследуемых имели физические недостатки, такие, как слепота, глухота, хромота, хронические болезни, а также страдали из-за других проблем, например, невзрачной внешности, низкого роста, избыточного веса или детских дефектов речи.

Тысячи, а может быть, миллионы людей, страдающих различными недостатками и несовершенствами, в своем стремлении компенсировать их добились в жизни большого признания. В качестве классического примера можно, пожалуй, привести историю жизни Элеоноры Рузвельт, бывшей первой дамы США - жены президента Ф.Д.Рузвельта. Она осиротела в возрасте десяти лет. Все ее детство прошло в ужасных страданиях. Она была внешне очень невзрачной, в детстве ей не довелось почувствовать, что она кому-нибудь нужна. Виктор Уилсон писал: "Она была интровертом (- психологическая характеристика личности, направленной на внутренний мир мыслей и переживаний), не отличалась чувством юмора. Это была молодая женщина, невероятно застенчивая, неспособная побороть чувство собственной незащищенности, убежденная в том, что она ни на что не годится". Но все в мире знают, однако, что госпожа Рузвельт вырвалась из своих эмоциональных оков. Как отмечал Уилсон, "...из какого-то внутреннего глубинного источника госпожа Рузвельт сумела почерпнуть несгибаемое, неиссякаемое мужество, которое умерялось только удивительной способностью самоконтроля и внутренней дисциплины.. " У этого "внутреннего источника" есть подходящее название - компенсация!

Очевидно, что отношение человека к собственным несовершенствам и изъянам определяет степень их влияния на его жизнь. Многие люди любят сваливать вину за свое порой безответственное поведение на какие-то неблагоприятные обстоятельства. Например, говорят, что бедность вынудила того или иного человека совершить преступление, что из распавшихся семей выходит молодежь с отклонениями в поведении, что больное общество заставляет молодежь обращаться к наркотикам. Подобные ошибочные рассуждения снимают с личности всякую ответственность за свои действия. Такое оправдание - ложно. Каждый человек должен сам решать, как ему компенсировать свои внутренние несовершенства или внешние трудности.

Следует признать, что требуется многое сделать, чтобы преодолеть все трудности своей жизни. Для компенсации их влияния необходимо мужество, причем одним людям требуется его гораздо больше, чем другим. Существует, конечно, и более легкий путь - погрязнуть в жалости к самому себе, затуманить свою голову таблетками, возненавидеть весь мир, убежать из дому, пойти на компромисс с совестью. Независимо от конечной цели действий, выбор должен сделать человек сам, и никто не в состоянии освободить его от этой задачи. Трудности, возникающие перед нами, не предопределяют наше поведение, но, безусловно, влияют на него.

Родители не только могут, но обязаны помочь своим детям найти подход и сделать этот ответственный выбор. Они должны помочь ребенку найти способы добиваться компенсации своих недостатков, причем этот процесс начинать надо уже в среднем детском возрасте.

Вы утверждаете, что у ребенка среднего по возрасту среди детей в семье больше проблем, связанных с заниженной самооценкой, чем у остальных членов семьи. Может быть, поэтому мой второй сын так и не смог стать человеком, уверенным в себе?

Проблема, связанная с заниженной самооценкой, может возникнуть у любого человека, независимо от того, какого он возраста и которым по счету родился. Однако иногда ребенку, "среднему в семье", действительно бывает трудно найти в ней свое место. Он не имеет такого ответственного положения, как старший, но ему и не уделяется так много внимания, как младшему. Более того, часто случается так, что он появляется на свет в то время, когда его родители переживают самый активный, хлопотный период в своей жизни. Особенно это относится к его матери. Позже, когда он достигает возраста, когда учится ходить и говорить, на его драгоценную территорию вдруг вторгается очаровательный младенец, который похищает у него его маму. А потом?.. Стоит ли удивляться, что ребенок нередко задается вопросом: "Кто я и где мое место в этой жизни?"

Как относится к отметкам ребёнка?

Памятка для родителей.

• · Не ругайте своего ребёнка за плохую отметку. Если очень хочется быть в ваших глазах хорошим. Если быть хорошим не получается, ребёнок начинает врать и изворачиваться, чтобы быть в Ваших глазах хорошим.

• · Сочувствуйте своему ребёнку, если он долго трудился, но результат его труда не высок. Объясняйте ему, что важен не только высокий результат. Больше важны знания, которые он сможет приобрести в результате ежедневного, упорного труда.

• · Не заставляйте своего ребёнка вымаливать себе оценку в конце четверти ради вашего душевного спокойствия.

• · Не учите своего ребёнка ловчить, унижать и приспосабливаться ради положительного результата в виде высокой отметки.

• · Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности выставленной вашему ребёнку оценки вслух.

• · Есть сомнения — идите в школу и попытайтесь объективно разобраться в ситуации.

• · Не обвиняйте без причинно других взрослых и детей в проблемах собственных детей.

• · Поддерживайте ребёнка в его, пусть не очень значительных, но победах над собой, над своей ленью.

• · Устраивайте праздники по случаю получения отличной отметки. Хорошее, как и плохое, запоминается ребёнком надолго и его хочется повторить. Пусть ребёнок получает хорошую отметку ради того, чтобы его отметили. Вскоре это станет привычкой.

• · Демонстрируйте положительные результаты своего труда, чтобы ребёнку хотелось Вам подражать

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ В ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ?

• Выполняйте домашние задания вместе с ребенком, а не вместо него. Ответственность за их выполнение все равно останется на ученике, а не на родителях.

• Выполняйте с ребенком только то, что задано в школе. Не стоит перегружать младшего школьника дополнительными заданиями.

• Какие бы отметки ребенок ни получил--- поддержите его своей похвалой и одобрением, что он все же готов учиться. Важно чтобы он понял --- вы продолжаете его любить независимо от оценок.

• Ограничьте время на приготовление уроков в целом и время вашей совместной работы. Работайте вместе 1-1,5 часа, большее время истощает силы ребенка и вызывает у него негативные эмоции.

• Исключите из своей речи негативные оценочные высказывания.

• Если ребенок сделал ошибку, то взрослый должен помочь ему найти ее и исправить.

• Выполняя домашние задания с ребенком, придерживайтесь удобного для него темпа. Если ребенок начал отвлекаться, это значит, что его нервная система требует времени для восстановления. Дайте ребенку отдохнуть 5-7 мин, затем вновь вовлеките его в учебный процесс.

• Не ставьте перед ребенком несколько разноплановых задач одновременно. Выделите для себя ту главную задачу (прочитать текст, понять решение задачи, грамотно переписать упражнение), а остальные отодвиньте на другое время.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ!

Дети очень чутко реагируют на малейшие отклики родителей, на их инициативу и активность. Ваше понимание, принятие и поощрение ребенка позволяет ему свободно, без зажатости общаться с разными людьми, достигать успехов в освоении новых видов деятельности, совершенствовать новые виды знаний и навыки.

В конце концов, это позволяет ребенку жить с ощущением счастья – «когда тебя понимают и принимают!»

ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ

С ложью детей когда-нибудь сталкиваются все родители. Для ребенка это один из способов приспособления к жизни в обществе, хотя и неодобряемый. Но причины того, что ребенок говорит неправду, могут быть самыми разными.

В детской лжи виноваты... взрослые!

Иногда ложью называют детское фантазирование. Эта склонность определяется некоторыми личностными особенностями ребенка (незрелостью, инфантильностью, отсутствием критичности).

Неблагополучие в эмоциональной жизни, отсутствие доверия к окружающему миру, негативное самоощущение, разлад отношений с родителями, учителями, сверстниками... Все это может толкать ребенка к построению в фантазиях более привлекательного мира, который становится заменой действительности.

Ложь часто возникает тогда, когда ребенку предъявляют непосильные для него требования. Или он постоянно находится под страхом наказания. Если ребенок лишен полноценного общения с вами, вы для него недосягаемы, ему приходится привлекать к себе ваше внимание любыми способами.

Чтобы изменить ситуацию, надо укрепить и улучшить взаимоотношения с ребенком. Не срывайте на нем свою усталость и нетерпение. Ребенок, замученный постоянными нравоучением и криком, начинает лгать, чтобы приукрасить себя и свое поведение. То есть ложь становится для него особым защитным механизмом.

Чаще всего это происходит, когда ребенку приходится спрашивать вашего разрешения на что-то, и при этом он думает (или уверен), что вы скажете "нет".

Например, дочь собирается пойти вечером по магазинам с подругой, которая не раз была замечена в мелких кражах. Заранее зная ответ, она спрашивает "Можно, я пойду вечером к Миле, мы вместе будем готовить реферат по истории?" Много в такой ситуации зависит от сложившегося у вас стиля отношении. Если ваши отношения с дочерью построены так, что вы постоянно разрешаете или запрещаете ей то или иное поведение, то, скорее всего, вы дадите согласие на "желаемое" действие. И она отправится по магазинам, чувствуя, что ловко одурачила своего диктатора.

Но возможно, вам несвойствен разрешающе-запрещающий стиль отношений. Тогда вы скажете примерно следующее: "Я рада, что ты сказала мне об этом. Теперь я буду знать, что тебе надо оставить ужин". Или: "Я не занимаюсь тем, чтобы что-то разрешать тебе, но спасибо за то, что ты сказала мне, где будешь".

В таком случае родитель не выискивает ложь ребенка, а оставляет его наедине с его ложью. Теперь дочь отправится по своим делам, зная, что ей вовсе не обязательно лгать вам. Для нее это менее приятно, так как ничто не оправдывает ее ложь, но в то же время предоставляет ей больше возможностей быть откровенной и сказать прямо о своих планах.

У вас также больше возможностей, чтобы выразить озабоченность, интерес и доверие, поскольку вы отказались от того, чтобы налагать запреты и давать разрешения. "Меня это тревожит, потому что я беспокоюсь, что твоя приятельница украдет что-нибудь снова и, возможно, вовлечет вас обеих в беду. И, тем не менее, я знаю, что бы ни случилось, ты сама сделаешь так, как для тебя будет лучше".

Тактика поведения взрослых

И все же, даже если вы научились передавать ребенку ответственность за события его собственной жизни, вы не раз еще можете столкнуться с его ложью по самым разным поводам. Если это так, откровенно ответьте себе:

- не провоцируете ли вы ложь, задавая ребенку определенные вопросы?

- не подкрепляете ли вы ее, концентрируя отрицательное внимание на вашем ребенке, когда он лжет?

Начните с решения не задавать ребенку каких бы то ни было вопросов в течение недели. Особенно остерегайтесь задавать вопросы, с помощью которых вы проверяете, будет ли ребенок говорить вам неправду о чем-то, что вы и так уже знаете.

Например, из школы звонили и спрашивали, почему Сима не пришел сегодня в школу. Спросить у Симы: "Ну, как сегодня в школе?" - все равно, что специально добиваться от него лжи. Эффективнее будет такое высказывание: "Сегодня звонили из школы узнать, почему ты не был на занятиях. Я очень не люблю, когда звонят по таким поводам, и была бы очень признательна, если бы меня избавили от такого рода телефонных разговоров".

Когда вы перестанете задавать вопросы, количество случаев обмана, скорее всего, резко сократится. С отдельными случаями вы еще можете столкнуться, пока ребенок окончательно не понял, что вы уже перестали бороться с его ложью.

Если ребенок, тем не менее, продолжает обманывать вас, убедитесь, что, услышав неправду, вы не концентрируете отрицательное внимание на нем, но ведете себя как-то иначе. Любая ваша реакция, выражающая беспокойство или гнев, будет подпитывать привычку лгать.

Может быть, лучше прибегнуть к одному из следующих способов:

1. Произнесите просто "гм" и уйдите, чтобы заняться своим самым любимым делом.

2. Ведите себя так, как будто слушаете не своего, а соседского ребенка, с которым вам нет нужды выяснять, правда, это или нет, а можно просто вежливо поддерживать беседу.

3. Скажите: "Я чувствую себя неловко, так как мне все время кажется, что меня обманывают, потому я хотел(а) бы прекратить этот разговор".

Попробуйте перестать задавать вопросы и реагировать на ребенка отрицательным вниманием. Возможно, он не превратится тут же в правдолюба. Но, в любом случае, вы будете испытывать меньше неприятных эмоций в общении с ним.

Конечно, когда ложь прекратится, вы, возможно, поймете: беспокоила вас не столько ложь сама по себе, сколько то, о чем вам говорили неправду. Если ребенок лжет, что ходит в школу или что он не брал из дома деньги, а потом лгать перестанет, это, естественно, не решит проблему. Вы хотите, чтобы прекратились прогулы или воровство. В этом случае все же поздравьте себя с тем, что покончили с ложью. А уж потом начинайте работать непосредственно с другой, более глубокой проблемой.

Ложь бывает:

- героической (когда она является "средством для достижения благородных целей");

- партийной (следствие личных отношений, когда человеком движет принцип "правда для друзей и ложь для врагов");

- эгоистической (когда она продиктована какими-либо личными интересами);

- фантастической (когда ложь продиктована любовью к выдумке, которая чаще всего проявляется в игре);

- патологической, в основе которой лежит болезненная потребность обманывать себя и других, таким образом делая свою жизнь интереснее.

Сами взрослые чаще всего осуждают эгоистическую и патологическую ложь и гораздо лояльнее относятся к остальным ее разновидностям. Однако мы часто недооцениваем тот факт, что ребенок впитывает в себя не только то, что говорится специально для него. Хотим мы или нет, но на малыша оказывает влияние вся совокупность наших жизненных проявлений.

Иногда дети прибегают к обману потому, что личный опыт уже позволил им усвоить все выгодные стороны лжи.

Например, ребенок неоднократно давал матери понять, что не любит младшего брата, а она за эту правду каким-либо образом притесняла его. Потом малыш по тем или иным соображениям преподнес ей явную ложь, сказав, что теперь любит брата, - и мать вознаградила его за эти слова поцелуем. Из подобных ситуаций ребенок быстро извлекает урок и приходит к вполне логичному выводу: правду говорить - только себе вредить, а с помощью лжи можно с легкостью манипулировать мамой (и не только ею).

Если вы хотите научить ребенка быть открытым и честным, то должны быть готовы выслушивать от него подчас и горькую правду, а не только то, что вам приятно. Ваша реакция на выражаемые им чувства помогает малышу понять, действительно ли честность - лучшая политика.

Если, например, вы узнали, что ребенок "завалил" контрольную по математике, не стоит пытаться поймать его на лжи: "Ну, как прошла контрольная? Ах, нормально?! На этот раз ты меня не обманешь! Я знаю, что ты ее "завалил"". Вместо этого нужно прямо сказать малышу: "Я знаю, что ты не справился с контрольной. Мы волнуемся и думаем, как тебе помочь".

Интересно, а вы задумывались над вопросом, кто учит ребенка лжи?

Малыш начинает говорить неправду в период активного развития речи и воображения. Это наиболее значительные достижения в психическом развитии ребенка. Речь ложится в основу формирования его логического мышления, а воображение позволяет абстрагироваться от непосредственно воспринимаемой реальности и мысленно познать то, что нельзя пощупать, увидеть или услышать. Функции сознания ребенка как бы удваиваются: с одной стороны, он продолжает постигать окружающую действительность (тяжелое тонет, огонь жжет), а с другой - осваивает мир воображения, игры и фантазий.

Даже самые маленькие дети могут четко различать реальность и вымысел. Если малышка готовит обед для куклы, а роль пирожка играет кубик, она никогда не станет кусать его по-настоящему, только понарошку. Если ребенок разыгрывает роль продавца или покупателя, а функцию денег выполняют листья с дерева или автобусные талончики, то он все равно не пойдет с этими "платежными документами" в магазин. Малыш может фантазировать в разных ситуациях и с различными целями - в качестве компенсации недостающих знаний и умений, для защиты от "угрозы". Заменять реальное удовлетворение потребностей воображаемым учат и взрослые. Дети невероятно любопытны и активны: им все нужно потрогать, всем поиграть, а самое привлекательное - не игрушки, а вещи, принадлежащие взрослым.

Растущая любознательность и все более частые запреты взрослых - вот что питает первые вымыслы малыша, пытающегося с помощью фантазий обойти ограничения, налагаемые взрослыми. Сын известного психолога В. Мухиной, трехлетний Кирилл, разговаривает сам с собой: "Мама сказала, что нельзя трогать пылешош (пылесос)". Затем обращается к невидимой туче (окно закрыто плотной портьерой): "Туча, можно тлогать пылешош?". И отвечает сам себе: "Можно, Кила, можно".

С возрастом поводов для вымысла становится все больше, а обман - все изощреннее. Невольными виновниками этого являются взрослые, вынужденные предъявлять к ребенку определенные требования. Естественно, возникает вопрос: "Что же делать?". Нельзя же позволять малышу все. Разумные ограничения необходимы, и если запреты провоцируют ложь, то и вседозволенность чревата проблемами. Где же выход? Помните, что, воспитывая в ребенке правдивость, надо все время стараться не переусердствовать.